複々線と軌間

コラム

TOPページの過去ログ5

2005年5月以降

2006/04/10

高速鉄道計画

概要

| 線区名 | 常磐新線(つくばエクスプレス) |

| 当初の概要 | つくば市は、当初から鉄道が無く「陸の孤島化」が問題になっていた バスで土浦駅に出るか、そもそも都内まで高速バスで行く方法があるが、 どちらも1時間以上の所要時間となる 高速バスは10分~15分毎にあり、「鉄道の輸送力が必要」と判断された 沿線には同じく陸の孤島の八潮市や守谷市なども通過するように計画され、 常磐線付近の利便性を一気に向上する予定だった 鉄道のメリットを最大限に生かすため、最高速度は160km/hとされた 現状の様子から推測するに、フルに160km/hで運転されれば、 秋葉原~筑波を35分、表定速度100km/hと、 関西の新快速を超える高速通勤列車になった可能性が高いと考えられる また、全線立体交差とされ、線形も良い。これは計画通りであった |

| 当初の 表定速度 最高速度 |

表定速度 100km/h 最高速度 160km/h |

| 現状 | 常磐新線はつくばエクスプレスとして開業、 最高速度は130km/hと、だいぶ落ちたが、それでも首都圏最速であり、 表定速度も首都圏最速 秋葉原⇔つくばを45分で結び、一挙にスピードアップしたことになる さらに、高速運転に対応するインフラは既に整っており(各駅のホームドア等)、 守谷以北の20kmは設計最高速度160km/hで建設されている 駅数は計画よりかなり多く20駅となったが、 特に守谷以南で少し多いと感じることもある しかし隣の常磐線のように長距離特急の輸送を担うものではないから、 駅数が多くてもそれほど問題ないと考えられる また、朝ラッシュ時にスピードダウンしてないということは、 駅数が多いことでデメリットが生じていないことを示す |

| 現状の 表定速度 最高速度 |

表定速度 78km/h 最高速度 130km/h |

| 評価 | ★★★★☆ |

| 線区名 | 京王相模原線 |

| 当初の概要 | 多摩ニュータウン方面を結ぶ目的で建設された路線 全線開通は1990年とかなり新しい そのため、 ・踏み切りの無い立体交差(例外として調布駅付近に踏切あり) ・京王本線は路面電車から発展したため駅が狭いが相模原線は広い ・良い線形 という特徴を持つ 最高速度は160km/hで計画され、 京王の「つくばエクスプレス」となる計画だった 計画通りであれば新宿~橋本間が30分以内で結ばれ、 表定速度は80km/hに達するはずだった 都市圏の拡がりは路線の速さに依存するところが大きく、 もし当初計画どおりであったら、 橋本駅の現在は違ったものになっていたと考えられる |

| 当初の 表定速度 最高速度 |

表定速度 80km/h 最高速度 160km/h |

| 現状 | 結局110km/hで開業した しかし、速度制限箇所が少ないため、急行は相模原線内では確かに速く、 調布~橋本間で平均駅間距離4.5kmにも関わらず68km/hで走る しかしそれも私鉄としては速い、というもの 「高速新線」としては評価は低いが、 「普通の私鉄」として見ればかなり評価は高いし、 調布乗換えで、橋本⇔新宿34分というのはかなり頑張っていると言えよう |

| 現状の 表定速度 最高速度 |

表定速度 67km/h 最高速度 110km/h |

| 評価 | ★★☆☆☆ |

| 線区名 | 成田空港アクセス線 |

| 当初の概要 | 成田空港への所要時間は1時間と、 海外の主要な都市に比べて非常に時間が掛かる その欠点を補うために、高速鉄道の計画が挙がった 建設費を抑えるため、成田空港付近まで来ている北総公団線を利用、 そこから先10.7kmのみを新規に鉄道を建設することになった 新規に鉄道を建設する部分は最高速度160km/hとし、 従来の区間も130km/hに改良、 これによって、上野⇔成田空港を約40分で結ぶ計画である 表定速度は96km/hに達し、都市圏の特急としてはかなり速い部類に入る つまり、 京成上野~京成高砂 12.7km (京成線) 京成高砂~印旗日本医大 32.3km (北総線) 130km/h 印旗日本医大~成田空港 19.1km (新規建設) 160km/h |

| 予定の 表定速度 最高速度 |

表定速度 96km/h 最高速度 160km/h |

| 現状 | 2010年度開通の予定のため、現状ではなんとも言えない 現在の京成電鉄では、成田空港まで60分掛かっており、 一気に短縮されることは間違いない 京成線は、空港輸送の任務から開放されるので、 通勤列車のサービス向上もかなり期待できる こちらの効果も大きいものと思われる |

| 現状の 表定速度 最高速度 |

表定速度 69km/h 最高速度 110km/h |

| 評価 | ? |

| 線区名 | 北越急行線 |

| 当初の概要 | もともとは六日町~犀潟を結ぶローカル線の計画だった しかし、首都圏~北陸方面へのショートカットとして利用できる、と判断され、 当初計画より高速化して開業することとなった ただし単線なのは変わらない |

| 現状 | 当初は140km/hで開業し、従来よりも15分短縮であったが、 150km/h、160km/hとスピードアップし現在に至る ただし最高速度の向上は、主として余裕時間の増加に当てられた模様 160km/hの高速運転を行うため、駅にはホームドアなどの対策がなされ、 感じ的には「スーパー特急」構想に近いものがある 車両も160km/h対策として、新幹線に近い準気密化がなされており、 高速でトンネルに突入したときの「耳ツン」を防ぐ (ただしそれでも結構感じる) 軌道はかなり良く、乗り心地は160km/h出ているとは思えないくらい良い 車窓の流れも特急というより新幹線のそれに近い 特急は越後湯沢⇔直江津84.2kmを最速46分、おおむね55分程度で結び、 表定速度は、最速の列車で110km/hに達する 普通列車も特急のダイヤを妨害にしないために110km/hの運転を行い、 表定速度は70km/h前後である |

| 現状の 表定速度 最高速度 |

表定速度 110km/h 最高速度 160km/h |

| 評価 | ★★★★☆ |

2006/03/26

首都圏主要線区の速度

| 線区 | 列車種別 | 区間 | 表定 速度 |

平均 停車駅 間隔 |

コメント |

| 東海道線 | ライナー 快速 普通 |

東京~小田原 東京~熱海 東京~熱海 |

70 67 57 |

16.7 7.0 5.2 |

名実ともに首都圏最強 非常に速いため通勤圏は非常に広い 朝夕は東海道貨物線を利用した「湘南ライナー」が運行されており、 速度は70km/hに達する(快速より速い) 500円が必要だがグリーン車より「安くて速い」 全体的に東海道線は非常に恵まれている |

| 湘南新宿 ライン |

特別快速 普通 |

大宮~横浜 | 66 61 |

9.1 6.4 |

首都圏で最も便利で速いと評判の湘南新宿 速度は66km/hにもなりそれを裏付けた格好 駅間距離も長く快適 最高速度は120km/hと最速級 |

| 宇都宮線 | 快速 普通 |

上野~宇都宮 | 70 63 |

7.6 5.0 |

駅間距離が速度も結構速い 快速運転を行う大宮⇔小山では表定速度80km/hに乗る列車も 東北線は線形が良く速度制限区間が少ないこと、 駅間距離が長いことから非常に速い ただしダイヤはかなりの余裕時分をもって組まれる 普通列車なのに60km/h台の大台に乗っているのもポイント |

| 高崎線 | 快速 普通 |

上野~高崎 | 63 60 |

6.8 4.6 |

通勤圏は首都圏で2番目に長い 速度的には東海道線、宇都宮線に次ぐ程度 駅間距離から推測するに相当の余裕時間を持って運行されており、 実際その通りで実効最高速度は100km/h程度しか出さない 駅間距離から考えてこの速度はどうみても遅い |

| 総武快速線 | 普通 | 東京~千葉 | 62 | 4.4 | 快速線の中では停車駅が多いほうに分類される 新小岩は要らないという批判はこの根拠による それはともかく、遅いのは難点 |

| 中央快速線 | 特別快速 | 東京~高尾 | 53 | 4.4 | JRの5方面の中では最も遅く、速度面で私鉄に唯一負けている 停車駅も多く、特別快速で「やっと普通」といった印象 |

| 快速 | ↓ | 43 | 2.2 | 特別快速は通勤時間帯はないため、基本は快速のみ かなり遅くこれが中央線の通勤圏が短い原因になっている 駅間距離も快速とは思えないほど短い これは三鷹~中野の複々線が機能していないことによる 土日は3駅が通過され多少マシになるがそれでも酷い |

|

| 横須賀線 | 普通 | 東京~逗子 | 53 | 4.7 | 役割的には東海道線の緩行線なので遅くてもOK ただしそれでも結構駅間距離は長い さらに補完役として京浜東北線がある |

| 京浜東北線 | 普通 | 大宮~大船 | 42 | 1.8 | 東北線と東海道線の緩行線の役割 しかし私鉄よりは駅間距離は長く、退避もないため比較的速い |

| 中央・総武線 | 普通 | 高尾~千葉 | 41 | 1.8 | 中央・総武線の緩行線 中野と西船橋で東西線に直通するという珍しい体系 しかも東西線のほうが速いという不思議な状態 中野より西では緩行線としての機能を充分に発揮しておらず、 朝ラッシュはともかく昼間はガラガラである |

| 京葉線 | 快速 | 東京~蘇我 | 59 | 3.9 | 総武線の補完として利用されている 東京駅が遠いのが弱点 複線なのに快速がそこそこ頑張っている 最高速度は95km/hしかないことを考えれば充分だが、 完全立体交差で線形も良いことから、 「つくばEXP化」は充分可能だと考えられる(少なくとも特急では) |

| 常磐線 | 特別快速 | 上野~土浦 | 72 | 6.6 | 数字上は首都圏最速の特別快速 つくばエクスプレス対抗のためかなりの高速 首都圏初の130km/h運転を実施 「首都圏版新快速」との異名をもつ ただし1時間に1本しかないのが難点 あまり増発しても今度は特急の客を食ってしまう諸刃の刃 常磐線の特急は更に速く、 100km/h程度で走っていることからかなり頑張ってる |

| 普通 | ↓ | 58 | 4.4 | 常磐線の普通列車 速度は標準的だが、直通距離が非常に長く長距離通勤に便利 また新幹線がないため特急の退避があるのが難点 上野⇒水戸で2回ほど退避するのでそれだけで10分のロスになる 中電ではグリーン車が導入されていない線区 |

|

| 常磐緩行線 | 普通 | 北千住~取手 | 48 | 2.3 | 緩行線は、北千住以南ではメトロ千代田線に乗り入れになる よってそのままではJRの駅にJRのみで行けないので、 北千住が乗換えで極めて混雑する 当初は「迷惑乗り入れ」と評価された |

| 京浜急行 | 快速特急 | 品川 ~横須賀中央 |

68 | 8.3 | 首都圏最速の私鉄、 京浜急行はその名に恥じない走りを見せている 横浜までは確かに速く、JRを追い抜くシーンもあるが それ以南はカーブが多くそれほどでもない それでも停車駅が少なく速い また標準軌のため曲線通過速度が速いのも特徴 朝ラッシュ時は自慢の横浜以北も一気にスピードダウンし、 JRに客を持っていかれている 各駅停車の平均駅間距離が1km強ということを考えれば、 同じ線路を走る快特の8kmは驚異的 また複々線が無いことも特徴 横浜~上大岡だけでも複々線化されておれば、 京急の今は全く違ったものになったに違いない |

| 東急電鉄 | 特急 | 渋谷~横浜 | 52 | 4.8 | 湘南新宿ラインのせいで乗客を一気に奪われる危険も 東急は全体的に遅いのが最大の難点 ただし私鉄を総合しても運賃は安い 高速で同区間を結ぶ湘南新宿ラインは、 距離が長いことが災いして、 東横線よりも5分速いだけに留まるが、それでも速い |

| 小田急電鉄 | 快速急行 | 新宿~本厚木 | 57 | 6.5 | 小田急も遅い傾向がある しかも朝ラッシュのスピードダウンにより更に遅くなる しかし、複々線化事業はかなり頑張っており、 以前に比べればだいぶ速くなった上に混雑も解消された 遅いが、努力は大いに評価できる 最近は日中は快速急行が設定され、だいぶ速くなった |

| 京王電鉄 | 特急 | 新宿 ~京王八王子 |

67 | 6.3 | 京王電鉄は線形も悪いが特急は結構速い 特急・準特急は10分毎にあり非常に利用しやすい JR中央線が遅いので充分に対抗できていると言える 線形が悪いが、軌間が広いため曲線通過速度は高いので速い なお、京王相模原線は調布~橋本間は、 完全立体交差で曲線も緩く、 本線よりずっと速いのが特徴 (調布~橋本間で平均駅間距離4.5kmにも関わらず68km/h) |

| 西武鉄道 | 快速急行 | 西武新宿 ~本川越 |

61 | 9.5 | 快速急行は速いが、1時間に1本しかないのが難点 西武線は全体的に遅く、複々線も少ないため それほど恵まれているとはいえないだろう しかし、ライナーのように気軽に利用できる特急のため 通勤客からは比較的好評 |

| 東武鉄道 | 快速急行 | 浅草~春日部 | 64 | 17.7 | 快速急行は速く、浅草~春日部間で北千住にのみ停車する列車 ただし1時間に1本であり決して便利ではない 結局準急に乗ることになるだろうがこちらはあまり速くない 首都圏私鉄最長の複々線を持ち、 朝ラッシュ時のスピードダウンが少ないことが特徴 インフラ面では私鉄としては恵まれている状況にある また駅間距離が長く、私鉄とJRの中間的な性質を持つ |

| 京成電鉄 | 特急 | 京成上野 ~京成成田 |

57 | 6.1 | 成田空港アクセスも担うが、NEXが遅いためそれなりに利用される 通勤では比較的遅く、上野駅と北千住がネック 遅い原因は、京成としてスカイライナーに力を注いでいるからと、 そもそも線形が悪いため 成田空港アクセスについては2010年度には北総線に移るため、 京成本線の環境はここで大きく改善されることになるだろう |

| 首都圏 新都市鉄道 (つくば エクスプレス) |

快速 普通 |

秋葉原 ~つくば |

78 61 |

7.3 3.1 |

首都圏最速の私鉄 むしろJRより速いので首都圏最速の路線といってよい 最高速度は130km/hで、当初の計画よりも遅いが、それでも速い 驚くべきことに、 朝ラッシュ時でも昼間と同じ所要時間で走行している 首都圏の私鉄が朝ラッシュ時には大きくスピードダウンし、 表定速度40km/h程度の走行を強いられているなか、 その2倍の速さはまさに「最速」 並行する常磐線の朝ラッシュ時の特急「フレッシュひたち」より速い (但し夕ラッシュや昼間はさすがに特急のほうが速いが) 各駅停車は平均駅間距離3.1kmで表定速度60km/hは驚異的 |

| 参考 | |||||

| 東海道 新幹線 |

こだま | 東京~三島 | 113 | 24.1 | 新幹線では通勤に利用される区間を比較してみる さすがに速いが停車駅が多いため圧倒的、という感じでもない |

| 東北新幹線 | なすの | 東京 ~那須塩原 |

130 | 31.6 | 東北新幹線は大宮以北で停車駅が少なく上越よりは速いが、 大宮以南が110km/hと在来線より遅いのが難点 ここが完全にネックになっており、 朝も増発がそろそろ限界に近い ただしここは、デジタルATCの導入で130km/h化が予定されており、 これに伴い3分程度のスピードアップが行われる これにより、大宮~上野間で在来線に負ける、ということは無くなる |

| 上越新幹線 | たにがわ | 東京~高崎 | 105 | 21.0 | 上越新幹線は停車駅が多く遅い 名古屋圏の新快速より少し速いかな、といった程度で、 この速度ではものすごく高い新幹線通勤定期代の価値は微妙 それでも平行する高崎線より2倍以上速いのだが |

| 東海道線 | 新快速 | 豊橋~大垣 | 90 | 9.7 | 最強のうわさがある新快速 速度も速く首都圏に導入ができれば、と悔やまれる 最高速度が120km/hであること、 東海道線が複線で遅い列車と同一の線路を走ることから、 関西圏より不利な条件だがそれでも速いのは立派 新快速は名古屋⇔豊橋を47分、 各駅停車の新幹線は同区間を33分で結んでいる 新快速は相当に速い |

| 東海道 山陽線 |

新快速 | 米原~姫路 | 88 | 9.4 | 関西圏の新快速は最高速度130km/hでかなり速い 表定速度もかなり高く長距離通勤では便利 朝ラッシュ時は軽微な遅れが日常化しているのも難だったが、 130km/h化でだいぶ解消された 同区間は、北陸方面や鳥取方面への特急電車も走行しているが、 特急と同じ所要時間で新快速が走行していることから速さが伺える |

| 千歳線 | 快速 | 札幌~南千歳 | 82 | 8.8 | 札幌圏の代表的な通勤区間 快速は首都圏の代表列車よりも速く、 同区間は快速が毎時4本、普通が毎時3本あり、 首都圏の中電区間よりも便利 北海道だからと不便な印象を持つがそんなことは全く無い 関西圏と違い、特急は更に速く同区間を100km/h前後で結んでいる |

用語解説

| 大台 | 用語ではないが、 特急列車では表定速度100km/h 通勤列車では表定速度60km/h 100km/hは高速道路に対抗するのに必要な速度、 最高速度130km/hを維持できなければ苦しい 60km/hは都市部において車に対抗するのに必要な速度、 駅間距離5km以上で100km/h以上で走ることが求められる |

| 退避 | 遅い列車が速い列車に追い抜かれるのを待つこと |

| 緩行線 | いわゆる「各駅停車」の列車のみが走る線 電車線とも言う |

| 快速線 | いわゆる「快速列車」の列車が走る線 列車線、急行線とも言う 中距離電車も「普通」であっても全て快速線を走る |

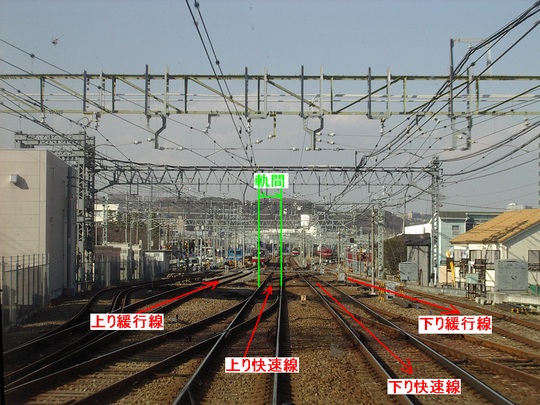

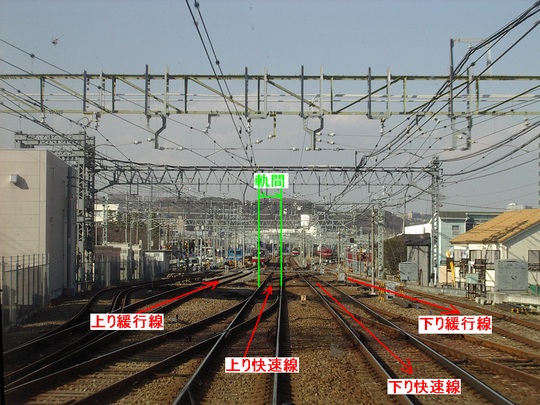

| 軌間 | レールとレールの幅 JR在来線と大半の私鉄は1067mm 新幹線と、京浜急行線、京成線は1435mm 幅は広いほど、レールの傾きを大きくでき、 乗り心地と安全性を維持したまま高速でコーナリングができる 曲線半径によるが20~30km/h程度速く走行できることが多い |

| 複々線 | 往復1本ずつ、2本にあるのが複線 往復2本ずつ、4本あるのが複々線 |

複々線と軌間

2006/03/21

交通機関の比較 メモ書き

| 交通モード | 適正距離 | 表定速度 (最高速度) |

コメント |

| 徒歩 | 0~1km (0~3km) |

4km/h (6km/h) |

・もっとも原始的かつ初歩的な交通手段 ・速度は最も遅い ・貨物輸送力も非常に少ない(30kgが限界) ・1日の移動距離は40km~50km ・江戸時代の飛脚は京都~江戸間を70時間で結んだ ・標準的な飛脚は30日前後だった ・現実的には駅から1kmくらいが実用範囲で、 通勤において自宅から1kmを超えると自転車利用が増加する ・災害時には徒歩で自宅まで帰ることが必要な場合もあるが、 革靴では連続10kmが限界と言われる |

| 自転車 | 0.5km~4km (0.2km~10km) |

15km/h (25km/h) |

・速度は都市部ではおおむね15km/h程度 ・積載量は現実的には20kg、最大でも50kg程度 ・通勤ではおおむね駅から1km~3kmのアクセスに利用される ・本体が安く、免許が不要なことが特徴 ・ゆえに交通ルールを無視した危険な走行も多く問題となっている ・一方で、歩道と車道のどちらを走っても問題があるという 道路上から排除された形になっている点も問題 ・都市部では自動車より速い |

| 原付 | 1km~10km | 25km/h (50km/h) |

・普通免許のオマケで乗れるのが特徴 ・法定速度は30km/hなのが最大の障害 バイクとして乗るより漕がなくて良い自転車と思うのが正解か ・維持費が安く特に離島では多用される ・交通機関としてはリスクが最も高く、特に運転に注意が必要 |

| 路線バス | 1km~10km | 20km/h (60km/h) |

・運賃が安く気軽に乗れるが、初めての人にはわかりにくい点も ・運賃は比較的安い ・鉄道の補助手段として自宅~駅までなどの利用が最も多い ・人口密度が低い場所にも低コストで導入できることが特徴 |

| タクシー | 1km~10km | 30km/h (60km/h) |

・1kmあたり300円と非常に高いのが特徴 ・24時間運行、行きたい場所にいつでもいけることが特徴 ・大都市では終電後の貴重な足として多用される ・高い運賃も4人で割り勘であればそこそこ安い(鉄道の10倍程度) |

| 地下鉄 | 2km~30km | 40km/h (80km/h) |

・路面電車に代わって大きな都市で用いられる ・適正規模は人口100万人以上 ・建設費は大きいが比較的高速なため非常に便利 ・建設費の若干少ないミニ地下鉄などもあるが総じて高い ・よって、地下鉄は東京メトロ等を除き赤字の会社が多い ・運賃はJRに比べてやや高め、ただし意識するほど高くはない ・地下であるため天候には強いが、テロリズムに弱いのが弱点 ・ただし豪雨には弱い |

| 路面電車 (LRT) |

1km~10km | 25km/h (60km/h) |

・以前は各都市にあった路面電車 ・モータリゼーションの進行で姿を消した ・ただし復権の動きあり、宇都宮市、富山市など ・人口30万~200万の中規模の都市に適する ・代表的都市としては広島市、長崎市、鹿児島市 ・広島は安い運賃、高頻度運転、低床車、緻密な路線網等、非常に便利 ・路面電車に、高速鉄道の直通運転、低床車、高速化、連接化などを 施したものをLRTという ・LRTの導入都市は欧州に多いが日本では広島が最もLRTに近い |

| 鉄道(近郊) | 2km~100km | 50km/h (120km/h) |

・都市内ではとても便利な交通 ・高頻度運転、高速運転、低廉な運賃など非常にメリットは多い ・通勤として最も重要な位置を占める ・道路に比べて圧倒的な輸送力を誇る ・路面電車を発展させた私鉄(駅間距離1km程度)と、 高速鉄道として建設されたJR(駅間距離4km程度)では性格が異なる ・私鉄は表定速度40km/h~50km/h程度と遅く、混雑も激しい ・JRは表定速度50km/h~70km/hと速くかなり有利 ・首都圏では70km/hを超えているものは、 湘南新宿ライン、東海道線快速、常磐線特快など ・関西圏では新快速が圧倒的な速さを誇る 表定速度90km/h程度 |

| 自動車 (一般道) |

1km~100km | 35km/h (80km/h) |

・ドアTOドアが最大の特徴 ・完全な個室を維持できたまま移動できることが特徴 ・高い交通事故率、高い維持費などデメリット多い ・1人では非常にコストが高く、おおむね2人で鉄道とタイ ・4人以上では圧倒的な低コストだが、実態としては平均乗車人員1.4人 ・当然ながら24時間運行ができる(そのメリットを生かしたのがタクシー) ・環境負荷が非常に高い(鉄道の10倍程度) |

| 高速道路 | 50km~1000km | 90km/h (130km/h) |

・一般道と異なり高い速度、高い安全性が特徴 ・一般には50km程度を境に一般道と高速が分かれる ・運転時の疲労は圧倒的に少ない ・ETCの普及などで条件によっては半額など、大きな魅力も ・安全性は高い、よく誤解されることだが、 一般道よりも事故リスクは1/10以下である ・ICは郊外に用意されるため中心都市まで一般道のアクセスが必要 |

| 高速バス | 50km~500km | 70km/h (100km/h) |

・高速道路を主に使うバス ・運賃が非常に安く鉄道の半額程度が一般的 ・鉄道より遅いが、安いため利用者は多い ・少ない需要でも運行できるため空港アクセスに利用されることも多い ・400km以上の長距離では夜行便が多い ・夜行便は快適とは言い難いが安いため若年層を中心に人気 ・バスであるため長距離では安くても厳しい ・最長距離は新宿⇔博多を16時間で結ぶもの、かなりダルイのが難 ・それでも以前よりは3列シート車の導入でだいぶ快適になった ・安いため継続的な愛好者が多いといわれる |

| 鉄道(特急) | 50km~400km | 80km/h (130km/h) |

・最高速度は120~130km/hが一般的(最高は北越急行の160km/h) ・在来線の特急はおおむね高速道路よりも速い ・運賃は全般的に高め ・300km程度が最も効果を発揮できる距離 ・400km以上だと航空機に分があることが多い ・北海道では都市間の移動として重宝されている ・航空機よりもずっと雪に強く信頼性が高い ・200km以下の短距離では高速バスに負ける面も ・100km以下では自家用車に負けることが多い ・表定速度で80km/h以下の特急は競合で極めて不利 |

| 新幹線 | 100km~800km | 200km/h (300km/h) |

・極めて高速な鉄道 ・鉄道としてのメリットを最大限に発揮でき、 300km~600kmの距離で圧倒的な強さを発揮する ・例として、東京~名古屋の新幹線シェア90% ・同様に東京~仙台、盛岡も90%台と、圧倒的 ・航空機と異なり気軽に乗れること、運行頻度が高いことが特徴 ・安全性も極めて高く、40年で死亡事故はほぼゼロ ・天候にも強く、道路や航空が完全に封鎖される雪でも定時運行が可能 ・以上の理由より中距離交通機関として極めて高い完成度を誇る ・欠点は運賃が高いこと ・新規の整備が難しいことも大きな欠点 ・おおむね首都圏からは広島、八戸、秋田、新庄、富山あたりが守備範囲 ・首都圏⇔博多のシェアは30%程度、意外と多い |

| 航空 | 500km~2万km | 600km/h (1100km/h) |

・なんといっても圧倒的な高速性を誇る(新幹線比3倍以上) ・よって1000km以上の距離は航空機の独断場 ・例として、首都圏⇔札幌で97%のシェア ・空港までのアクセスに時間が掛かり500km以内では不利 ・中距離では乗り換えなどが煩雑で同所要時間でも新幹線より面倒 ・交通事故に対する安全率は高いが、 一度事故が発生すると大きな被害が発生するため敬遠する人も ・運賃は同距離の鉄道より安いことが多い |

| フェリー | 100km~1000km | 35km/h (40km/h) |

・大きな荷物(自家用車)を運べることが最大のメリット ・人間単体では、運賃は安いが非常に遅く、長距離では使う意味は少ない ・短距離であれば高速フェリーが頻発運転されることがある (石垣島⇔各離島がよい例) ・小型の高速フェリーは40ノット(70km/h)程度の高速運転をすることも ・日本では最長距離は東京~沖縄、ただし利用者は少ない ・沖縄、北海道へは地続きではないため自家用車を運ぶ場合は必須 |

| 高速船 | 50km~300km | 70km/h (80km/h) |

・大きな貨物を輸送できないため、高速で短距離の旅客輸送に特化 ・東京~伊豆大島などが良い例 ・最高速度は高いが乗り心地が悪いため長距離は苦手 ・日本では最も長距離を結ぶのはJR九州のビートル(博多⇔釜山350km) ・悪天候に弱く、すぐに欠航するのが難点 |

用語

| 表定速度 | ある地点からある地点までの移動時間を速度で割ったもの 平均速度とほぼ同じだが、 表定速度は「停車時間を含む」 |

| 平均速度 | ある地点からある地点までの移動時間を速度で割ったもの ただし停車時間を含まない 例えば途中で3分停車している場合は3分を所要時間から除く |

| シェア | ある地点間の交通機関別分担割合 例として航空機は首都圏⇔札幌が97%だが、 これは97%の人が航空機を選択することを示す シェアは時間価値関数を入力すれば 犠牲量モデルを用いて簡単に判定できるが 実際には快適性など数値に表れないものもあるので、 実態を調査することで調べるのが一般的 |

2006/03/07

猫の不思議な世界

うちの猫がだんだんとモテるようになってきました。

ちなみにメスです。

年齢と出産リスクには次の関係があります。一般にJ型のカーブを描きます。

| Aの年齢期 | 「発情プログラム不反応」 まだ出産不可能なので、オスから見て発情することはない この年齢期(6ヶ月くらい)までに去勢手術は必須 |

| Bの年齢期 | 「発情プログラムが反応する場合がある」 出産リスクは高いが不可能ではないので、発情対象になる年齢である なぜリスクが高いか、というと若いので正常に機能していない可能性があるからである |

| Cの年齢期 | 最も出産リスクが低く、健康な子を残せる可能性が高い よってオスの「発情プログラム」は最も反応する |

| Dの年齢期 | Bと同様 不可能ではないがリスクは高いので避ける傾向にある |

| Eの年齢期 | 不可能な領域なので、 発情することはない |

人間でも同じことが言えるのではないでしょうか。

最近ニュースになっている通り、「小学1年生にわいせつな~(略」で捕まってる人が多発してますが、

小学1年生はどう見ても「Aの年齢期」です。

それにも関わらず「発情プログラム」が反応する場合は、プログラムにバグを内包している可能性が高いです。

「A~Eの年齢期を具体的に教えろ!」という質問に関しては怒られそうなのでお答えできません。

ご了承ください。

2006/03/07

恐怖の飲み会の幹事

飲み会の幹事というのは実に大変である。

まず参加者のタイプを4つに分類する。

| 解説 | 飲む量 許容量 |

座右の銘 | |

| タイプA | 飲み会では常に「イッキ!イッキ!」コールが飛び交う体育会系 飲む量も多いが潰れる人も多い タイプAのみの飲み会では壮絶な「潰し合い」が起きるが 本人たちとしては楽しいのでそれはそれで良し、というタイプ もちろん飲み会の醍醐味は飲みまくること ノリが悪いのを嫌うのでタイプCDと相性が悪い |

★★★ ★★★ ★★★ |

「イッキ!イッキ!」 |

| タイプB | 飲む量は多いがマイルド マイペースで飲むことを好むが許容量が多いので、 タイプAと相席になっても充分やっていける懐を持つし、 タイプCDの人とも楽しい飲みの席を過ごす事ができる 飲み自体よりも会話を楽しみつつ飲み会をするタイプ 最も正解に近いタイプともいえる |

★★★ ★★★ |

「まったりと飲もうや」 |

| タイプC | 飲む量は少なく、マイペース あまり飲まされると簡単に潰れるのでタイプAと相性が悪い タイプC同士の飲み会ではマッタリな雰囲気となる 飲むこと自体よりも会話を楽しみ食事も楽しむタイプ タイプAと相性が悪いがBDとは良い どっちかというと飲み屋よりも通常の食事屋が適する |

★ ★ |

「酒が弱いので…(ry」 |

| タイプD | ノンアルコールタイプ 飲まないのになぜ飲み屋にいるかというと、 親しい友人と一緒だからか上司に連行されたかのどちらか タイプD同士ではディナーを楽しむのが最も正解に近い タイプAと極端に相性が悪く、 相互に嫌悪な雰囲気になるか、タイプDの人が戦死するので 飲み会の席では隣にならないように配慮する必要がある |

N/A | 「何故酒飲む必要が(ry」 |

飲み会の席では、長机があったとしたら、奥から順に、D→C→B→Aと配置するのが正解に近い。

ポイントは、

→タイプAに近いほど飲む →トイレに行く回数が多い →通路に近い場所

(タイプAが奥の場合、タイプCDの人を横切ることになる

もしここに空席があった場合、席替えによりタイプCDのエリアにタイプAの人が降臨するという恐怖の事態になる

紛争の勃発は不可避である)

そもそも、タイプCDの人が半分以上居るならば飲み屋に行くのは正解ではない。

1年に3回くらい飲み会を行うが、経験上タイプCDが6割くらいのことが多かった。

そのため、場所を焼肉食べ放題(アルコール飲み放題付)に設定したことがある。

それはそれで解決策の1つであろう。

2006/03/07

首都圏各線

首都圏には大きく5方面の鉄道軸があります。

国鉄時代、「5方面作戦」と言われた大幅な投資計画がありましたが、

その成果によりこの5方面は鉄道輸送に関して軸となりうる設備を持つようになりました。

| メインの線 | 従える線 | 複線 数 |

最高 速度 |

コメント |

| 東海道線 | 横須賀線 京浜東北線 東海道貨物線 東海道新幹線 |

5 | 120 km/h |

首都圏最強の輸送力を持つ東海道線は、 複線数、速度ともの最強で、最も理想的な体系をもつ 速度は各駅停車でも平均60km/hと速く、快適 古くからグリーン車を導入している実績があり、 利用者の所得が高いことが特徴 また、東海道新幹線とは会社が違うため競合関係にあり、 この点が東海道線を便利にしている原因でもある 首都圏最速私鉄の京浜急行も、さすがの東海道線にはかなわない 日中は横須賀線と辛うじてタイ、とはいえ私鉄最速の京急はやはり速い |

| 中央線 | 中央緩行線 | 2 | 95 km/h |

中央線は首都圏でもかなりの輸送量をもつが、 複線数が少なく、それも三鷹まで。 実際には複々線としての機能は中野までしか機能していないため、 快速サービスはかなり弱いのが難点 さらに新幹線がないため特急列車もかなり遅い また、直通距離も最大で高尾までと、50km前後しかない これは東海道線では大船までの距離に相当する 東海道線にたとえると、中央線の快速でやっと 東海道線の緩行線である京浜東北線に相当するといった程度 そのため、5方面のなかでは唯一私鉄が速さで勝負できている |

| 高崎・宇都宮線 | 埼京線 京浜東北線 東北貨物線 東北新幹線 上越新幹線 |

5 | 120 km/h |

高崎・宇都宮線は常に1セットで扱われる 通称「双子の苦しみ」 設備レベル的には東海道線に次ぐ 快速サービスは新幹線が競合関係にないため弱く、 やる気は無いが設備が良いため速いことは速い 目下のネックは新宿方面 在来線は平行私鉄無し、 新幹線は速すぎて競合相手が居ないため、 在来線も新幹線もこの線区は「殿様商売」の匂いが充満する |

| 常磐線 | 常磐緩行線 | 2 | 130 km/h |

常磐線は今までは競合関係は無かったが、 2005年夏につくばエクスプレスが開業していきなり競合線区となった 特急列車は高速バスと熾烈な競合を演じしており、 普通でも特急でも今後サービスが向上していくものと思われる まず設定された特別快速は首都圏初の130km/h運転を実現しており、 今度首都圏のほかの線でも実施されることを期待したい 何気に普通列車の直通距離は首都圏最長で、 130kmある水戸行きも多く、 中には200kmある「いわき(福島県)」行きの列車もある ネックは北千住以南で、緩行線がメトロ千代田線直通になっている点、 快速線が北千住以南で遅いこと |

| 総武線 | 総武緩行線 京葉線 |

3 | 120 km/h |

総武線は千葉から先3方向に分かれるが、 概ね成田方面がメインとなる 快速線は若干停車駅が多いきらいもあるが割と正常に機能している 特急も多いが、高速バスに負けているためやる気は落ち気味 成田空港方面のNEXがメインか ここも東海道線の次にグリーンが導入された線区ではあるが 東海道線とは利用率が違う模様 京葉線は実質的には総武線と同一の線のようなもの 悪天候に弱いのと、東京駅が遠いのが欠点だが、 複線のわりに快速サービスは良好なのはポイントが高い |

2006/02/18

北海道の高速道路

北海道では都市間の距離が大きく、車での移動は非常に時間がかかるものです。

例えば釧路⇔根室といった「隣同士」の距離であっても2時間。

このような状況の打開策として高速道路が建設されていますが、

現状高速道路はどこもガラガラ。

なぜか。

| 一般道 | 高速道路 | |

| 規制速度 | 60km/h | 70km/h |

| 車線数 | 1 | 1 |

| 追い越し | 見通しの良い所ならいつでも | 10km~20kmに1回 (しかも遅い車に追越車線を塞がれる事が多い) →事実上難 |

| 平均速度 (実勢) |

60km/h | 80km/h |

どうみても高速道路は使う意味がありません。

まだ一般道を走ったほうがマシです。

高速代が100kmで500円だったら使うかもしれませんが。

これらの話は道東や道北の場合の話ですが、

膨大な建設費を使ってまで高速道路を使うより、一般道を改良したほうがいいのではないかと考えます。

以下、一般道の改良案。

| 項目 | コメント |

| 路肩の拡張 | 狭い部分は最低でも1.25mまで拡張 |

| ガードレール設置 | 動物などの飛び出し防止用 |

| 簡易中央分離帯の設置 | これを設置すると追い越しができなくなる諸刃の刃 見通しの良い直線は設置しないのを推奨 |

| 追越車線の設置 | 5kmに1箇所くらい設置、大名行列を防止する |

| 規制速度の大幅向上 | 50km以下は現状まま 60kmの区間は、必要に応じて改良区間を中心に80km/hに |

| バイパスの建設 | 中心市街地を迂回する、必要最小限の距離のバイパス |

| トンネルの建設 | 峠をパスする、必要最小限のトンネル |

| 急曲線の改良 | 危険箇所のみR=400m以上に改良 そのほかの箇所は、その部分のみ速度規制にて対応 |

| 信号の回避 | 大きな道路との交差は立体交差に(できれば地下/地上で…雪対策) |

建設費半分で、高速道路と同等の効果

もしくは

建設費20%で、高速道路の半分の効果が得られるはず(予想)

北海道は一般道のクオリティが高いため、簡単な改良で大きな効果が得られるはずです。

これらの実施で、実勢の平均速度は80km/hくらいとなり、高速道路なんぞいらなくなります。

2006/02/18

軽自動車の64馬力規制

FUJITSUBOのサイトに掲載されていた軽自動車の出力

| 車種 | カタログ値(PS) | 実測値(PS) | 向上値 |

| ワゴンR RR-DI | 64 | 82.6 | +29% |

| R2 | 64 | 73.2 | +14% |

| アルトラパンSS | 64 | 72.4 | +13% |

| ムーブカスタム | 64 | 69.1 | +8% |

| ライフターボ | 64 | 65.3 | +2% |

どうみてもカタログ値から3割の向上は「わざと」の匂いがします。

つまりカタログ上は64PSであるだけで、実馬力はそれより遥かに上、と。

ちなみに最強はワゴンR-RR-DIですが、コペンも75PS程度あるのは通説。

そこで、比較してみました。

| 車種 | 会社 | 値段 (万) |

ミッション | 車両重量 | 最高出力 | 1tあたりの出力 (CVT補正後) |

| ワゴンR-RRDI | スズキ | 142 | 4AT | 860kg | 82.6PS | 96 (86) |

| ムーブカスタムRS | ダイハツ | 153 | 4AT | 880kg | 69.1PS | 79 (71) |

| コペン | ダイハツ | 157 | 4AT | 840kg | 75PS | 89 (80) |

| R2 typeS S | スバル | 142 | CVT(7速) | 840kg | 73.2PS | 87 (87) |

| アルトラパンSS | スズキ | 126 | 4AT | 810kg | 72.4PS | 89 (80) |

| ライフF | ホンダ | 124 | 4AT | 870kg | 65.3PS | 75 (68) |

| (参考)フィット | ホンダ | 119 | CVT | 1000kg | 86PS | 86 (86) |

というように、重量あたりの出力はワゴンR-RRDIが最強になりました。

1300ccのフィットより速いです。

フィットより速い車は他にもR2、アルトラパン、コペンなどがありますが、

これは軽自動車でも充分に1300ccクラスに太刀打ちできる、ということでしょうか。

ちなみにCVTは4ATに比べて1割前後動力性能に有利といわれており、

その分を補正した後になると、フィットより速いのはワゴンRとR2のみになります。

1300ccクラスのコンパクトカーはCVTを一般に採用しており、

現実的にはこのへんのパワーがないと同等とは言えないでしょう。

2006/01/31

セコくグリーン車を効果的に使う方法

首都圏に続々と導入が進んでいるグリーン車。

10両編成のうち2両がグリーンになると着席定員が激しく減るため不評も多いですが、

お金に余裕がある人にはおおむね好評なサービスです。

しかし、グリーン車の対価とは、極論してしまえば着席しかありません。

ラッシュ時には満員になるグリーン車も、日中は下手すると1両に0人です。

ですので、多くの人が「座れるならグリーンに乗る必要はない」と考えていることが分かります。

そこで、都心部では座れないのでグリーンを使うとしても、

郊外まで出れば座れるので、そこからは普通車に移ればよい、という貧乏くさい考え方もできます。

以下、50km以内の区間です。

| 線区 | 始点 | 50kmまでの駅 | 座れる度判定 |

| 東海道線 | 東京 | 大船 | × |

| 横浜 | 国府津 | ◎ | |

| 新宿 | 戸塚 | × | |

| 渋谷 | 大船 | × | |

| 宇都宮線 | 上野 | 東鷲宮 | ○ |

| 池袋 | 栗橋 | ○ | |

| 新宿 | 東鷲宮 | ○ | |

| 大宮 | 間々田 | ◎ | |

| 高崎線 | 上野 | 鴻巣 | ○ |

| 池袋 | 吹上 | ◎ | |

| 新宿 | 鴻巣 | ○ | |

| 大宮 | 深谷 | ◎ | |

| 総武線 方面 |

東京 | 四街道 | ◎ |

| 東京 | 鎌取 | △ | |

| 東京 | 八幡宿 | △ |

東海道線は長距離客が多く、50km以内では座れなさそうですが、

輸送量が急激に先細りしていく宇都宮線はいけそうです。

しかし、料金は50kmを境に200円しか違わないので正直微妙ですし、

ここをケチるなら黙って普通車で立っていくのが正解かもしれません。

グリーン車着席以外の価値はない、と述べましたが、では着席以外の価値を考えてみます。

| 案 | コメント |

| AC100V電源が使える | 既にJR北海道の特急列車で好評なサービス、 ノートPCを使ってる人多し 気動車でもできるんだから電車なら余裕のはず |

| 一部を喫煙、携帯可 (車両隅の8人の 個室を喫煙エリアに) |

仕事が終わった後、 流れる車窓を見ながら一服できる 全体の席数のうち約5%が喫煙可となる計算 これなら非喫煙者にも理解が得られるか |

うーん、何かいい案ないですかねぇ。

ほかにも、昼間ガラガラで運行させるくらいならば値引きする案もあります。

というか、昔はありました。

「データイムグリーン回数券」

昼間しか使えませんが4枚2000円(@500)と安く、距離制限無。

しかし500円でもガラガラだったので、今度は10枚3000円くらいで復活できませんかね。

閑古鳥を乗せておくより儲かると思いますけど。

2006/01/31

人件費削減

あるコンビニにて、その従業員を全て正社員にするか、バイトにするかで比較

| コンビニの概要 | |

| 昼間(6時~22時)の必要従業員数 | 3人 |

| 夜間(22時~6時)の必要従業員数 | 2人 |

| 繁盛期(12月の昼間)の必要従業員数 | 4人 |

バイトと正社員の比較、年齢はどちらも同じ20代前半だとする

| 正社員 | バイト | |

| 給料 | 20万円(ボーナス込) | 時給800円 |

| 労働時間 | 週40時間 | 週40時間 |

| 採用人数 | 43人 (繁盛期に合わせて 多めに採用せざるを得ない) |

任意 |

| 年間の必要時間 | 70560時間 | 70560時間 |

| 人件費 | 10300万円 | 5600万円 |

なんと半額に。

今後さらにバイトの比率は上がり続け、正社員は減少することでしょう。

2006/01/25

大学

大学生はあそんでばかりだ、という批判がありますが本当にそうでしょうか。

勉強時間を計算してみます。

| 文系 | 理系 | 社会人(参考) | |

| 4年間の単位数 | 120 | 140 | |

| 4年間のコマ数 | 160 | 210 | |

| 4年間の授業回数(回) | 2200 | 3000 | |

| 4年間の授業時間(h) | 3300 | 4500 | 6400 |

| 年間の勉強時間(h) | 825 | 1125 | 1600 |

| 週平均勉強時間(h) | 16 | 22 | 31 |

残業ゼロの社会人(いるのか?)でも週31時間働いているのに、

大学生は理系でも22時間、文系は16時間。はっきり言って少なすぎます。

それでもテスト前や通常の時期に忙しそうにしている大学生が多いのは、

長期休暇が長過ぎて平均時間が下がっていることが原因。

年間5ヶ月も長期休暇が必要ですか?

大学を3年制にして1年間速く社会に出れるシステムにしたほうがよいように思えます。

3年制にしたところで、長期休暇は3ヶ月くらい取れます。

夏・春・冬にそれぞれ1ヶ月休めば十分な気がしますが。

それではなぜ大学4年制が肯定されているのか?

それは学費の問題が大きいように思えます。

勉強時間を同じまま3年制にしたら学費は1.3倍ですからね。

また、下宿の人は、生活費を稼ぐ必要があります。

奨学金や夜間という選択肢もありますがそれほど一般的ではありません。

さらに年々長期化する就職活動の必要性もあります。

これらの理由がありますが、大学の4年制は必要なのでしょうか。

少なくとも5ヶ月の長期休暇の必要性は感じません。

2006/01/17

速くて安い車

川口→宇都宮で比較

| 軽自動車 | 高性能スポーツカー | |

| 走行経路 | 高速道路 | 国道4号バイパス |

| 高速代 | 1000円(ETC適用済) | 0円 |

| 走行距離 | 100km | 110km |

| 燃費 | 17km/L | 8km/L |

| 燃料消費 | 6L | 13L |

| 燃料費 | 700円 | 1600円(ハイオク) |

| 合計 | 1700円 | 1600円 |

| 所要時間 | 1時間半 | 2時間半 |

どうですかね、速い車を買うより軽自動車を買って、

高速道路が使えるシーンではケチらずに使いまくるのが最も正解に近い気がします。

高速道路は100kmあたり2000円程度。

車の値段は、100万円の差額がある車だったら、10万km走るとしても100kmあたり1000円程度。

車本体の値段に200万円の追加費用を投入している場合は、

常に高速道路を走行するくらいの費用が発生していると考えてよいでしょう。

逆にいえば、その200万円を節約して100万円の軽自動車にした場合、

惜しみなく高速道路を使えるくらいの差額が発生します。

2006/01/17

水の都さいたま

ベネチアのように道路が全部水路になったとして、都市の機能はどうなるか。

交通手段の変化

| 従来 | 水の都 | 速度 | コメント |

| 徒歩 | ボート | 2km/h | 水は走行抵抗が大きく、 サイズにもよるが1m×2m程度の小型のものでも 人力ではこのくらいが限界 |

| 自転車 | 小出力 モーターボート |

10km/h | 小型船舶のライセンス上、 2馬力以下のものは免許なしでも運転できる よってこれが自転車に相当するものになりそう だいたい排気量は50cc、当然燃費は悪い |

| 自動車 | モーターボート | 50km/h | 自家用車として使えるようなクルーザーは、 排気量3000cc程度以上を積む大型のものとなる 燃費は1km/㍑とかなり悪いのが難点 |

| バス | 水上バス | 30km/h | 現状隅田川などで運行されている水上バスと同じ 運賃も安く、実在する交通手段であることから 非常に現実的ではないかと考える |

| トラック | 小型貨物船 | 30km/h | ディーゼル機関による貨物船 こちらはトラックよりも燃費がよく環境にはやさしい |

| 鉄道 | 大型旅客船 | 40km/h | 1万トンクラスの大型旅客船は運賃も安く現実的 |

| 新幹線 | TSL (高速船) |

90km/h | ガスタービン推進による90km/hを達成する高速船 魚雷よりも速いが燃費が最悪 それでもやむなく高速を求める用途はあるだろう |

総じて、貨物では燃料使用量が少なく環境にやさしくなるが、

ほかの手段ではすべて燃費が悪くなる方向になる。

水は走行抵抗が極めて大きいため、速度が高いものは適さない。

逆に言えば、たとえば中心市街地が2km四方に収まるようなコンパクトな都市では、

ある程度水上交通があってもよいのではないか、とも言える、・・・かもしれない。

また、船は制動距離が長く、水路を道路に使ってボートを通す場合、

車間距離はあまり詰められない。速度も遅く、よって交通容量(=速度/車間距離)は低下する。

片側1車線の道路の場合、交通容量1800台/h

同じだけを水路で実現すると、車間距離30m、速度36km/hとして、1200台/h

実はそんなに悪くない気がするが、

船は加減速性能が悪いため、交差点が多い場合はかなり悪化する。

さらに水路なので立体交差できないのは致命的。

あまり大きな都市には向かない。

2005/12/19

祝日ムードは何日前からか

| 日にち | 名称 | 祝日ムード 継続日数 |

コメント |

| 1月1日 | 元日 | 10日 | 年の初めを祝う日 継続日数は10日と一般的 |

| 2月14日 | 建国記念日 後夜祭 |

20日 | 建国記念日を祝ってチョコレートの売り上げが急増する 継続日数は20日と比較的長い 建国をしのび、国を愛する心を養う日である チョコに紛らわされずに建国記念日を祝いたいものだ (なぜチョコなのかは良く分からない) |

| 4月29日 | みどりの日 | 10日 | この祝日群はゴールデンウィークと呼ばれ、 日本国憲法の施行を記念して 長期休暇を取る人が急増する 日本国憲法は国民の誇りであることの証といえよう |

| 5月3日 | 憲法記念日 | 10日 | |

| 12月24日 | 天皇誕生日 後夜祭 |

50日 | この国最大の祝い事、 これがすなわち天皇誕生日であることは疑いようがない 11月に入ると天皇誕生日ムードが街に溢れ始め、 12月になると一層それは高まる どこでもテーマソングが聞こえ、華やかな装飾がなされる その後夜祭として24日の夜は皆でケーキを食す (なぜケーキなのかは良く分からない) |

日本国民として、祝日を皆で盛り上げる姿勢には感涙を禁じえない。

(※私は冗談のわかる人が大好きです)

2005/12/03

交通戦争

バイクの免許がほしいなぁ、と思っていましたが以下の資料を見てから悩みどころです。

人身事故のうち死亡事故の占める割合(平成15年、国内の事故)

| 死亡 | 重軽傷・死亡の合計 | 死亡率(%) | |

| 自動車 | 3,028 | 741,306 | 0.41 |

| 自動二輪 | 725 | 63,703 | 1.14 |

| 原付 | 628 | 111,048 | 0.57 |

| 自転車 | 973 | 184,206 | 0.53 |

| 歩行者 | 2,332 | 87,924 | 2.65 |

| その他 | 16 | 946 | 1.69 |

| 合計 | 7,702 | 1,189,133 | 0.65 |

というわけで、

・4輪は事故ってもそう簡単には死なない

・バイクは事故ると死に直結する。

・原付や自転車は速度域が低いためそれほど死亡率は高くない

・歩行者は巻き込まれた場合、やはり死に直結する

ぶっちゃけ4輪は「鉄の鎧を着ながら走ってる」わけで、

いくら歩行者が道路上で法律的には優遇されているといっても、

事故ったときに、車は「あ~バンパーへこんじゃったよ」で済みますが

人間は「あ~頭が無くなったよ」じゃ困ります。

同様にバイクもほぼ生身の体で道路上を疾走しているわけですから、転倒=死

バイクは機動性能は4輪に比べてかなり劣るため、

前方に障害発見した場合、4輪は何も考えずにABS全開ブレーキ+ハンドル回避で済みますが

2輪でブレーキ全開すると姿勢が崩れて転倒の危険があるうえに、制動中はハンドル操作不可。

運悪くぶつかると、車対車ならば50km/hくらいまでは死ぬことは殆ど無いですが、

2輪の場合50km/hだと死亡です。

実際問題、車で事故った友人は(軽い事故も含めて)何人も居ますが、

もし全員がバイクで同じ状況だったら・・・と考えると恐ろしいです。

| 例(事実とは関係ありません) | |

| 一般道をかなりの高速で走行中、 カーブを曲がりきれずに横転 |

車→廃車 人間→軽傷 |

| 高速道路をかなりの高速で走行中、 ハンドル操作をミスしてスピン、側壁に激突 |

車→廃車 人間→軽傷 |

| 一般道を高速で走行中、ドリフトに失敗して 壁に激突 |

車→廃車 人間→重軽傷 |

たとえばもしこれがバイクだったら・・・どうみても死亡です。本当にありがとうございました。

2005/11/30

HDDの話

HDDにはさまざまなサイズがありますが、その特徴を以下にまとめます。

| 最大容量 | 最大プラッタ容量 | 用途 | コメント | |

| 3.5 | 500GB | 133GB | デスクトップPC、 HDDレコーダ等 |

普段自作派が使うのは3.5インチのみ 速い安い大きいで文句無し |

| 2.5 | 160GB | 80GB | 省スペースデスクトップPC ノートPC、カーナビ等 |

出荷量としては3.5よりこっちのほうが 多そう。 |

| 1.8 | 60GB | 30GB | ミニノートPC ポータブルプレーヤ等 |

最近多い携帯音楽プレーヤに採用例 iPodなどを始め、殆どが1.8を採用 |

| 1.0 | 8GB | 8GB | ポータブルプレーヤ デジカメ等 |

通称MicroDrive、大容量CFの代わり iPodMiniなどに採用例 |

| 0.85 | 4GB | 4GB | ポータブルプレーヤ 携帯電話等 |

採用例無し 今後携帯に入る可能性は大 |

最大容量に関してはよくチェックしてないのでもっと大きい製品があるかもしれません。

0.85"は、プラッタサイズはほぼ100円玉と同じで、

HDD本体のサイズはSDカードを同じくらいになります。

これ以上の小型のHDDも技術的には可能でも、

4GBという容量はFlashメモリーでも充分可能な容量。この辺が漸近ラインでしょう。

ポータブル音楽プレーヤでは、1.8"HDD、1"HDD、Flashメモリを採用するものの3つに分かれます。

| 記憶媒体 | 容量 | 特徴 | コメント |

| 2.5"HDD | 6GB (4年前) |

・CDプレーヤより大きい ・消費電力が大きい ・衝撃にかなり弱い ・値段が高い |

1.8"HDDが無く、1"は340MBとかの時代、 4年前などはHDD搭載製品は2.5"に限られた。 欠点は多いが、 メモリを採用した製品が32MBとか64MBの時代に 6GBの製品が登場したのは衝撃的だった。 どちらかというと、常時携帯するというよりは 家庭内などでミュージックサーバに使う用途に適する。 |

| 1.8"HDD | 20~60GB | ・そこそこの携帯性 ・衝撃に弱い ・値段は3万円~ |

一世を風靡したiPodが1.8"を採用する。 容量は少なくとも20GBと充分で、これならば4000曲は入る。 自分が所持する音楽が全て入るという人が殆どだろう。 |

| 1.0"HDD | 4~10GB | ・大容量で軽い ・値段は2万円~ ・衝撃に弱い |

大容量でしかも軽いという、バランスの取れたクラス。 4GBの容量でも800曲はいけるので充分だろう。 しかしHDDなので衝撃に弱いのは相変わらずで、 稼働中に20㎝の高さから堅い床に落としたらまずアウト。 常時携帯するものだけに、気を付けたいところ。 また、値段が1.8"の製品とあまり変わらないので コストパフォーマンスを求める人は1.8"を買いがち。 |

| メモリ | ~2GB | ・小型で軽量(50g以下) ・衝撃に強い ・消費電力が少ない |

かつては、メモリ採用の製品は32MBだったり64MBだったりで 到底充分と言える容量では無かった。 しかし、プロセス技術の進歩で安い価格で512MBなどが 搭載できるようになって状況は一変し、 かなり普及率は上昇した。 512MBあれば500分は入るためMDLP4(320分)より長い。 最近の主流は1GB程度であるが、MDの代替と考えれば 実に小型軽量で便利である。 4GBの製品も存在はするが高く、 大容量を求めるならHDD製品を買うことも視野に入る。 |

HDD容量増大のペースは現在のところ順調で、

ブレイクスルーとなる技術が十分に出揃っていることから、

将来にわたっても順調だと予想されています。

「3年で4倍」と考えれば、そのプラッタ容量(メモリは1チップの容量)を表にすると

| 2005年 | 2008年 | 2015年 | |

| 3.5"HDD | 133GB | 500GB | 14TB |

| 2.5"HDD | 80GB | 300GB | 8TB |

| 1.8"HDD | 30GB | 120GB | 3TB |

| 1.0"HDD | 8GB | 30GB | 800GB |

| Flashメモリ | 2GB | 8GB | 200GB |

ほんとかよって感じの増加ペースですが…。

順調にいけば、2010年くらいには主要なモバイルノートPCは1.8"HDDに移行、

デスクトップでもローエンド省スペースは2.5"の採用が多くなっていそうな予感。

2005/11/25

日本全体のCO2排出量のうち、運輸交通部門が占める排出量の割合は20%

さらに、交通部門のうち87%が自動車、55%が自家用車による割合となっています。

つまり全体のうち11%が自家用車によるCO2の排出です。

自家用車については、近年は燃費改良技術が進み、

良い燃費が達成されるようになりましたが、

ここ最近では逆行するかのような自動車業界の流行がいくつかあります。

・車体の大型化

・大きな車の流行

この2つはかなり良くない傾向です。

クルマは動かすから燃料を消費するのであって、動かさなければ良いわけですが、

そうはいっていられないことも多いのです。

が、大きな車を小さな車に変えることは実に簡単でコストも掛かりません。

おおむね燃費は重量に比例するといっても良いので、

車重2tの車は1tにするだけで燃費は倍。

ところが、最近の車はミニバンが売れまくり、1500ccクラスの車ですら3ナンバー化。

これらが放置されると大変なことになりかねません。

理想的なのは、皆が軽いシティコミューターに乗ることです。

自動車に頼りがちな郊外では、自動車の複数台所有が一般的なので、

例えば5人乗りの車が1台あれば、もう一台は2人乗りでも構わないのではないかと思います。

自動車の平均乗車人数は1.4人。3人以上乗っている自動車の割合は5%に過ぎません。

つまり2人乗りでも充分なことをデータが示しています。

積載量に関しては、ミニバンを必要とする荷物を輸送することが年何回あるのか、

よく考えて欲しいものです。

そのうえで買うなら文句ないですが。

みな千差万別の事情があるわけですから、中には必要とする人もいるわけですが、

問題はどの家庭もミニバンを持っていることでしょうか。

理想的には、こんなシティコミュータが良いなと思います。

| 緒元 | コメント | |

| 定員 | 2人(もしくは補助席+2で4人) | これで充分 |

| 排気量 | 660cc | 軽規格に合わせて設定 燃費が悪くなるターボは無し |

| サイズ | L*W*H=2900*1475*1450 | 低車高による軽量化、運動性を確保 |

| 車重 | 600kg程度 | 660ccでも充分な性能を得る |

| 最高速度 | 140km/h | 一般道路ベースでは充分過ぎる |

| 加速性能 | 0→100km/h=14秒程度 | 流れに乗るには充分 |

| ミッション | CVT | 燃費のため |

| 燃費 | 市街地で実効20km/㍑ |

もっとも、「バイクに乗れ」「電車で行け」「自転車使え」「家から出るな」というのも正しい指摘ですが。

2005/11/16

CVT

CVTは理想のトランスミッションだと思います。

CVTとは、ATの1種で、無断変速式のATです。

通常のATは、ミニ四駆の如くギアが噛み合うことによって動力を伝達します。

このギアには通常3~7段(4~5段が多い)の変速装置がついており、

これによっていかなる車速でも最適に近いギヤ比を自動的あるいは任意に選択して走行することができます。

CVTは、2つのプーリー間にベルトが通してあり、

このプーリーの直径を変化させることにより変速を実現します。

このためギアの切り替えが無く、連続的な加速を得ることができるのが特徴です。

全開加速を試みた場合、

AT車は加速に伴ってエンジン回転数は上昇し、

6000rpmに達したところでシフトアップが行われ回転数は下がります。

CVT車はAT車より早く高回転に達しますが、

最高出力回転数を維持しながら加速を続けるため効率が良く加速も速いです。

以下に特徴をまとめます。

| AT | ギヤが存在するためにドライブフィールが良い ダイレクトな加速感、高揚感のある加速感が得られる 停止中でも変速できる |

| CVT (全般) |

最適なギヤ比を選択できるため、燃費が良い 最適なギヤ比を選択できるため、動力性能が良い 高速巡航時、エンジン回転数が低いため、車内静粛性が高い スポーツマフラーに換えた場合、「ドロロロロロロロ」と連続音になるためイマイチ アクセルに対して機敏にギヤ比が変わるためビジーになりやすい |

| ベルト式 CVT |

コストが低い(それでも4速ATより高い) 金属ベルトの耐久力に限界があるため2000ccくらいまでしか使えない 実用的には1000cc~1500ccくらいのクルマと相性が良い 変速にやや時間が掛かる(1秒以下) 金属ベルトの駆動音が気になる |

| エクストロイド CVT |

極めて機敏に変速できる(0.01秒以下) 大排気量に対応できる(3500ccに採用例あり) コストが非常に高い 大排気量車は、6速ATなどで十分なのでCVTの意味は薄い |

以下に変速幅(=最大ギヤ比/最低ギヤ比)を示します。

| 排気量(cc) | ミッション | 最大変速比 | 最低変速比 | 変速幅 | |

| バモス | 660 | 3AT | 2.888 | 0.976 | 2.96 |

| ライフ | 660 | 4AT | 3.130 | 0.833 | 3.76 |

| ワゴンR | 660 | 4AT | 2.914 | 0.725 | 4.02 |

| R2 | 660 | CVT | 2.432 | 0.442 | 5.02 |

| ムーブ | 660 | CVT | 2.419 | 0.548 | 4.41 |

| Fit | 1300 | CVT | 2.367 | 0.407 | 5.82 |

| Vitz | 1300 | CVT | 2.386 | 0.426 | 5.60 |

| デミオ | 1300 | 4AT | 2.816 | 0.695 | 4.05 |

| アコード | 2000 | 5AT | 2.651 | 0.566 | 4.68 |

| セルシオ | 4300 | 6AT | 3.296 | 0.582 | 5.66 |

これを見ると、一般的に変速幅の大きさは、3AT<4AT<軽CVT=5AT<6AT=CVT の傾向があります。

CVTは変速幅が大きく、出だしの加速は力強く、巡航走行は低回転で静かに、が可能となります。

以下に「100km/h巡航走行の回転数」を示します。

| 排気量(cc) | ミッション | 回転数 | |

| パジェロミニ | 660 | 3AT | 6500 |

| ワゴンR | 660 | 4AT | 4400 |

| R2 | 660過給 | CVT | 3200 |

| ヴィッツ | 1300 | 4AT | 2500 |

| フィット | 1300 | CVT | 2200 |

| アコード | 2000 | 5AT | 2300 |

| セルシオ | 4300 | 6AT | 1800 |

このように、CVTであれば軽自動車でも快適な高速巡航が可能なことがわかります。

もっとも、あまり低い回転数では加速余力には問題がありまくりで、

例えば6%の上り坂を100km/hで駆け上がる場合、R2では5000回転以上まで変速するのに対し、

アコードの場合5速のまま駆け上がることが可能です。つまり2300回転のままということです。

つまりCVTだからといって上り坂も低回転数のまま上がれるということではありませんが、

少なくとも巡航中はかなり快適です。

写真はフィットの100km/h巡航中の様子。

(運転中のデジカメの撮影は道交法違反なので、後席の人に撮影して貰いました。)

このように1300ccとは思えない低い回転数です。

小排気量のクルマや、特に軽自動車の場合、回転数4400→3200への効果は明らか。

CVTはかなり魅力的です。

2005/11/15

共産主義のネットゲームは成立するか?

基本的にMMORPGはワールドシミュレータである。

全てのゲームでは資本主義であるが、なぜ共産主義のゲームが無いのだろう。

少し考えてみよう。

ログインしているだけで金と経験値が分配される。

場合によってはモンスターを殺すのは義務。

例えば、

・廃人連中が共産主義に大反対する

・居るだけで金と経験地が入るため某国にように生産性が極端に低下する

・街でまったりチャットしてるだけで幸せになれる

・狩りに必要なアイテムの配給を受けるためには30分並ぶ必要がある

・共産党の独裁政権が正しく機能すれば良いが腐敗する危険がある

・城はみんなで共同利用、攻城戦など存在しない

・共産できないモノ、例えば人脈などがキャラの能力を決める最大の要因になる

・ギルドの運営は完全にお役所、ギルドハントなんて面倒だから絶対にしない

・亡命者が多発する(共産主義ゲームをやめて他の資本主義なゲームに移住する)

・・・だめそう。

2005/10/31

北海道の地名

北海道の地名といえば、特定の接尾語が多いこと。

これはアイヌ語です。

以下その概略。

| 意味 | 例 | |

| ホロ | 大きい、広い | 札幌、美幌 |

| ベツ | 川 | 登別、中頓別、女満別、標津、 |

| ナイ | 沢 | 稚内、静内、 |

さて、北海道を回っているとこのような地名ばっかりですが、

アイヌ人は北海道北部だけでなく、東北地方北部にも住んでいたので、

東北地方にもアイヌ語地名が残っています。

有名なのは、東北新幹線の駅名にもなっている沼宮内(岩手県)など。

そんなことを授業中ヒマだったときに考えてました。おわり。

2005/10/06

電子マネーの時代

電子マネーの2大勢力といえば、

ソニーの「EDY」

JR東日本の「Suica」 →亜種に「ICOCA」

うちの大学で全面的にEDYが導入されたので、流行中です、EDY。

現金を持ち歩かなくても済む、支払いが楽などのメリットもあって愛好者多し。

ただ、プリペイドである特性上、最低でも3000円くらい入れておかないと意味がないため、

カツカツしてる人には厳しいですが平均的な学生なら大丈夫です。

EDYには、EDY単体というカードは存在せず、

発行を委託している会社のカードと一緒になっているので、

自分がよく利用する会社のカードを選んで使いましょう。

自分の場合は、ANAのマーレージクラブのカードにしました。

EDYとSuicaは製造元は同じSONYであること、

電子マネーは統合化すると使い勝手が劇的に上昇することから、

2つのカードの統合化の噂もあります。

おそらく近い将来に統合されると思いますが、

そうでなくても両対応のカードを作り、

プリペイド分は共有することで統合化に近い利便性を確保できます。

現在Suicaの普及率はかなり高く、

東京都区内に通勤通学在住する人だと、「Suicaを持ってない人は引き篭もり」と言われる位。

Suicaが電子マネーとして使えるようになれば電子マネー人口は一挙に拡大することになります。

2005/09/16

標高3000mの世界

標高3026m、駒ケ岳の最高峰、剣が峰

頂上は雲の中でした・・・残念。

正直運動不足のせいでかなりキツかった罠。

気圧は0.7気圧ほど。

普段は全力疾走すると、足が疲れてもうだめぽになるのですが、

ここでは全力疾走すると、ゼェゼェハァハァでもうだめぽになります。酸素薄ス。

標高2800mくらいの中腹は、雲が横に見え、広い平原と、この季節なのに雪が残る火山湖。

ちなみにこの山は、「道路最高地点」

自動車が通れる道路としては日本で最も高く、標高は2702m。

ここまで上がるだけで十分に空気が薄いことが実感できますが、

どうせなら3000mまで歩いて登ってみましょう。

2005/09/12

北海道ドライブ

地平線まで直線

マジクオリティタカス。

総走行距離1703km 燃費17.3km/L

2005/08/21

スピンしかけますた。

| 状況は右図のような感じです。 車線の左側だけに落ち葉が堆積、非常に滑りやすくなっています。 この状態でまっすぐ進入、 (左車輪は落ち葉を踏み、右車輪は踏んでいません) 60km/h程度でかなり強いブレーキングをしたところ、 グリップ力の差により、車体は右方向に振れました。 咄嗟のハンドル操作により左に復元、なんとかセーフ。 この状況は、 トラクションコントロールによる制御で楽勝で回避できます。 しかしトラクションコントロールはかなり無茶な走り方をした時に 役に立つ装備です。 一般人ならば、積雪時などを除き 年1回などしか作動させないかもしれません。 その割りに装備の価格は5万~10万もするので、 コンパクトカーやミドルクラスの車には殆ど付いていません。 従って採用は高級車のみとなります。 しかし、年1回にしか作動させない、その時が、 その車とドライバーの運命を分けるかもしれません。 トヨタではこの技術をVSCと呼びます。 詳しい解説はこちら(トヨタのサイト内) |

|

例えばトヨタのラインアップを見てみます。

| 車種 | 排気量 | |

| ヴィッツ | 1300 | × |

| カローラ | 1500 | × |

| プレミオ | 1800 | × |

| マークX | 2500 | オプション |

| クラウン | 3000 | 標準装備 |

| セルシオ | 4300 | 標準装備 |

次に日産

| 車種 | 排気量 | |

| マーチ | 1200 | × |

| ラティオ | 1500 | × |

| シルフィ | 1800 | × |

| ティアナ | 2300 | オプション |

| フーガ | 3500 | 標準装備 |

| シーマ | 4500 | 標準装備 |

ホンダ

| 車種 | 排気量 | |

| フィット | 1300 | × |

| シビック | 1500 | × |

| アコード | 2000 | オプション |

| インスパイア | 3000 | 標準装備 |

| レジェンド | 3500 | 標準装備 |

このように、おおむね2000~2500CC以上の車に採用されるケースが多いようです。

また、電子制御の新しい技術ということもあって、

古い車では2000CC以上であっても無いことが多いです。

「トラクションコントロールが無いと怖くて嫌だ」という人もいるくらいなので、

オプションで装着できる場合は絶対に装着することをオススメします。

ホントはコンパクトカーなどにもオプションでよいので用意すべき装備なんですがねぇ。

2005/08/05

交通違反の傾向と対策

一般道編

| 方法 | |

| 速度違反 (ねずみ捕り) |

速度測定器で速度を計測、違反車を即座に検挙する。 違反車は道路近くの空き地など(通称「サイン会場」)に収容され、ここで切符を発行する。 おおむね、10km以上の違反から検挙することが多いが、 交通量の多い場所では10kmではサイン会場がすぐに一杯になってしまうことから、 15kmでも捕まらなかったなどの報告もあり。 対抗策としては、 取締りを行う場所は決まっているので、場所を覚える。 知らない道路を走るときは速度を控えめにする。 レーダー探知機も有効だが光電管式には無力。 比較的対抗策が少ないので捕まったら諦めも肝心 |

| 速度違反 (移動オービス) |

ねずみ捕りと移動オービスの違いは、即座に検挙されるかどうかである。 移動オービスは写真を撮影されたあと、半月くらい経過して通知が来る。 このため、おおむね40km以上(メーター読み)の速度違反でないと撮影されない。 しかし、一般道で40以上の速度違反をするケースはあまり無く、 よほど飛ばすとき以外はあまり気にする必要もないと考える。 なお移動オービスは全国で約100台とかなり少ない。 |

| 速度違反 (固定オービス) |

固定式によるオービスで、おおむね40以上から撮影される。 固定式オービスはその名の通り場所が決まっているので、 場所を覚えることにより完全に回避できる。 また、事前に2枚は警告看板があるため、 知らない土地でも注意していれば問題ない。 |

| 一時停止違反 | 速度違反に次いで多いのが、一時停止による検挙。 一時停止をするだけで完全に回避できる。 反則金の金額を考えれば、一時停止をすることによる時間の損失は殆ど無い。 素直に止まるだけで良い。 また、場所も決まっているので、地元では覚えることにより回避できる。 通常の「とまれ」だけでなく、踏切でも実施されていることがある。 |

| 駐車違反 | 3番目に多いのが駐車違反。1点である。 (駐停車禁止場所の場合2点だが、普通はこんな所に止めるケースは少ない) これは単純に路上駐車をしないだけで完全に回避できる。 反則金を考えれば、コインパーキングを使ったほうが安い。 |

高速道路編

| 方法 | |

| 速度違反 (固定式オービス) |

固定式によるオービスで、おおむね50以上から撮影される。 固定式オービスはその名の通り場所が決まっているので、 場所を覚えることにより完全に回避できる。 そもそも、制限100のところでは150以上出さなければ撮影されない。 普通は150は「うっかり」出てしまった速度ではないだろう。 ここまで速度を出す車は少ないだろうから、撮影頻度も低いと思われる。 また、事前に最低2枚は警告看板がある。 高速道路では、一般道に比べ看板は少ないので見逃すことは無いだろう。 |

| 速度違反 (移動オービス) |

交通量が少ない高速道路や首都高などの非常駐車帯に、 白の1BOXが止まっていたら要注意。 移動オービスは出現ポイントが固定されないため、 前方を良く確認し、怪しい挙動を確認したらすぐに減速するべきである。 高速道路は歩行者自転車が存在しないため、 漫然とスピードを出してしまうことがあるが、これは控えるべきである。 なお、トンネル内ではレーダーが乱反射するため行わない。 また、ねずみ捕りは「即座に検挙する」必要があるが、 高速走行中の車両をサイン会場に誘導するのはかなりの危険が伴う。 警察官が撥ねられて死亡した例があり、 そのためねずみ捕りは、それ以後実施されなくなった。 |

| 速度違反 (覆面パトカー) |

最も多いのがこれである。 一般車両に見立てた覆面パトカーで目標を捕捉、追尾、検挙する。 検挙速度はねずみ捕りとほぼ同じ。 覆面パトカーを見分けるスキルがあれば問題が無いが、夜間は厳しい。 飛ばすときは後方確認を厳にすること。 |

| 通行区分違反 | 覆面パトカーによって検挙される。 追い越し車線を1km~2km以上連続して走行すると検挙される。 高速車両は速度違反で検挙されるため 低速車両がこれで検挙されることが多い。 |

2005/07/28

マツダ アテンザ (2000cc)

エンジンは程よくレーシングな音。デミオの音質をちょっと重音にした感じが。

普通に全部踏むと6000rpm付近でシフトアップ。7000まで回すと壊れそうな音がするのがチョト怖い。

インパネはデミオそっくり。

後姿はダブルの排気口がカコイイです。

2005/07/27

第二東名道クオリティタカス。

設計速度140km/h 車線幅は3.75m(セルシオが1車線内ですれ違える広さ)

路肩もかなり広いしカーブもゆるい。

そしてクルマが全然居ない。

早く制限速度が140になりませんかね。まぁまだ無理そうですけど。

2005/05/31

車間距離を取れっ!

特に、流れてる山道や渋滞気味の高速道路など、

思わず車間を詰めたくなるようなシチュエーション、ありますよねぇ。

しかし工学的な観点から見ると、車間を詰めると、

渋滞は激しくなるわ、燃費は悪くなるわ、乗り心地は悪くなるわ、

何より危険だわで良いことなんかありません。

まぁ、下の図を見てください。

太い青い線は先行車の、速度の変化を時間ごとに追った図。

ピンクの線は、その先行者に車間距離をかなり詰めて走った図。

黄色の線は、逆に車間距離を3倍くらいに空けて走った図。

| 車間距離を詰める車 | 車間距離を十分取る車 | |

| 信号発進 | 発進がどうしても遅れるので、 強い加速をせねばならず、 燃費が悪化する |

十分な車間距離があるので、 ほぼ同時に 滑らかな発進ができる |

| 巡航速度に 到達 |

発進が遅れたので先行車よりも いったん高い速度まで達してから 巡航速度に落ち着くため、 やはり燃費が良くない |

滑らかに巡航速度に到達 |

| カーブで減速 | 先行車よりも強いブレーキを せねばならず、 しかも先行車よりも低い速度まで 落とす必要がある |

滑らかに減速 |

| カーブ後の 直線で加速 |

低い速度からの再加速は どうしても遅れるので、 強い加速をせねばならず、 燃費が悪化する |

滑らかに加速 |

| はるか前方に 赤信号発見 |

ブレーキが遅れるので 追突の危険がある |

巡航速度から徐々に減速 燃費も良く安全 |

| 停止 | 車間50cmで停止 発進が遅れる原因に |

車間5mで停止 先行車と同時に発進できる |

ちなみに、偶然車間距離を詰める車が10台並んだとしたら、

10台目の車が停車するときのブレーキはかなり強いものになります。

高速道路の渋滞最後尾に追突するのは、このパターンも多いです。

また、トンネル入り口や上り坂などが渋滞の引き金になりますが、

これも車間を詰める車が原因です。

トンネル入り口は、一般人は速度感の上昇から無意識に速度を落としてしまいます。

上り坂でも微妙な速度の低下があります。

1台目は軽く減速するだけですが、50台目はかなり強い減速に。

とうとう200台目では、停止してしまうことに。

ここで、何十台かに1台、通常の3倍以上の車間を取る車がいると、

渋滞の解消に貢献するだけでなく事故率の低下にも貢献するという研究データもあります。

車間を空ける車は、速度の変化に対して緩衝材の働きをするので、

渋滞の解消、燃料使用量の減少の効果があります。

以下の図は、先行車(太い青線)が、何らかの原因で80km/hから75km/hに減速して

再加速した、速度時間グラフ。

ピンク色の線は、10台後の速度グラフ

黄色の線は、50台後の速度グラフ

水色の線は、200台後の速度グラフ。とうとういったん停車に。渋滞の発生というわけですね。

もし、10台に1台、通常の3倍の車間距離を取る車がいればこの渋滞は発生しません。

ちゃんと車間距離を取りましょうね。どうせ速く行けるわけじゃないんですから。

2005/05/27

レッツノート4

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0526/hotrev264.htm

長時間の駆動、軽さなども魅力ですが、

30cmの落下衝撃試験のクリア、100kgfの圧縮強さなど、

なかなか理系の心を惹くポイントも高いですねぇ。

ま、あくまで等分布加重で100kgfを加えた場合であって、

ピンポイント載荷では30kgfくらいまでっぽいですがそれでも十分かと。

問題があるとすれば値段の高さか。

デフォルトで512MB搭載、大容量バッテリなどで

若干コストは上がっているので仕方ないかもしれませんが。

2005/05/27

アコード(2000cc/155馬力)

久々のストレス解消。

5速ATのSマチックは自分で任意のギアを選ぶことができます。

最高回転数は6800rpm

最高回転数のとき、3速では160km/h、4速では220km/h、5速では290km/hとなる計算ですが、

2000ccではそんなに出るわけないです。

5000回転以上からのエンジンサウンドもホンダっぽい良い音で、文句なし。

久々にストレス発散ができました。